2013. 4. 23. 22:50ㆍ▦ 한국의 문화재/문화재 답사 자료

3.겸재 정선과 금강산 그림

정선은 금강산과 인왕산,서울의 근교, 강원도에서 해인사까지 전국의 명승과 풍경을 여행하고 개성적인 필법(筆法)과 묵법(墨法)의 진경산수(眞景山水)로

완성하였다. 한국의 고유한 지리적 풍토에서 나온 산세의 느낌 ,억센 바위,꾿꾿 한 소나무는 정선의붓을 통해 모습을 얻었다.

표현은 우리 산천을 여행하고 그림화한 정선으로부터 시작하였다.

사문탈사, 절 앞에서 도롱이를 벗다

이 그림은 율곡 이이가 세밑의 어느날 소를 타고 절을 찾아오는 모습이라고 한다.

사천 이병연이라는 사람이 겸재와 친분이 있었다고 한다.

겸재가 그림을 그리면 그림에 제화시를 써주곤 했는데, 어느날 아침 눈이 많이 와서 겸재의 생각이 간절했다고 한다.

그래서 직접 가지는 못하고 그림을 그려달라고 하는 편지를 써서 겸재에게로 가는 인편으로 부쳤다는 것이다.

눈이 오니 친구의 생각이 간절해서 소를 타고 가는 율곡의 모습을 부탁했고 그렇게 그려진 그림이 이 작품이다.

도롱이를 벗는 것을 나와 돕는 스님들, 달려나오는 스님들의 모습이 친구처럼 다정하다.

눈 쌓인 지붕이나 나무의 표현을 위해 흰색으로 채색을 한 것이 보인다.

.

척재제시, 척재가 시를 짓다.

그림 속의 척재는 어떤 인물일까 궁금해서 찾아보았다.

척재 김보택이라는 사람은 전라감사를 지낸 사람이라고 한다.

겸재가 그의 집을 방문한 적이 있었는지 예사롭지 않은 정원의 느낌이 서늘하다.

처음에 언뜻 루소의 그림에서 표현된 정글의 느낌이 들었다. 파초 때문일 것이다.

겸재가 웅어라는 귀한 물고기를 친구인 사천 이병연에게 보내며 함께 그린 그림이라고 한다.

척재가 시를 짓다는 그림으로 친구의 시를 들어보고자 했던 그의 마음이 담겨있는 듯 하다.

???독서여가, 독서 사이의 잠시의 짬

이 그림은 생각보다 많이 작았다.

B5 종이 정도 되는 크기랄까...

그가 52세 되던 해에 그렸을 것이라 하는데 그 자신의 모습을 그린 것이라고 한다.

북악산 아래 살면서 독서와 그림에 빠져 있던 그의 한가로움이 표현된 것 같다.

색감도 화사하고 따뜻하며 정리된 구도와 사물들도 단아한 느낌을 준다.

한가로이 목단을 바라보는 눈길도 좋다.

책장 앞의 그림과 부채 속의 그림이 자신의 모습을 그렸음을 나타내는 것이리라.

국립중앙박물관의 <신묘년풍악도첩> 중 <단발령망금강>

단발령에서 금강산을 바라보는 그림인데, '단발령'이라는 지명이 흥미롭다.

단발령은 금강산으로 들어가기 위해 넘어야 하는 고개인데, 이 곳에 오는 사람마다 머리를깎고 스님이 된다고 해서 붙여진 이름이란다. 그만큼 금강산은 사람을 붙들어 두는 산이라는 의미라니, 사람들이 금강산에 얼마나 마음을 빼앗겼을런지...

먹으로 그린 단발령과 멀리 하얗고 신비롭게 서있는 금강산의 조화가 놀랍기만 하다.

겸재의 나이 36세에 금강산 여행을 기록한 화첩이 초기 진경산수화라고 한다.

기록에만 전하는 <해악전신첩>과 이 <신묘년풍악도첩>이 있는데, 남아있는 해악전신첩이 없어서 이 도첩으로 겸재의 초기 화풍을 감상할 수 있다고 한다.

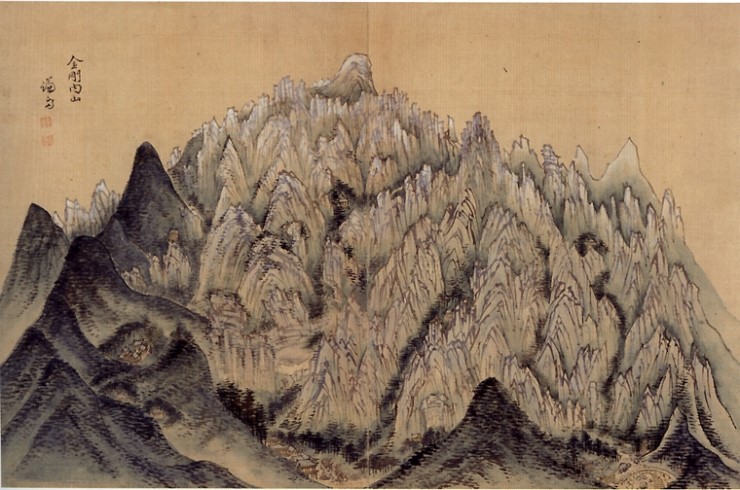

국립중앙박물관의 <신묘년풍악도첩> 중 <금강내산총도>

금강산으로 들어가는 모든 길을 그림에 나타내고자 한 듯, 다른 그림들에 비해 길이 선명하다.

봉우리마다 이름이 쓰여 있고 마치 등산안내지도처럼 기행화의 성격이 강한 듯 하다.

익히 알고있는 수직준법의 겸재준은 보이지 않고 있어 초기의 산수화 성격을 잘 보여준다.

간송미술관 <풍악내산총람>

비단에 그려 색채가 특히 빼어나게 아름다운 그림이다.

가을 금강산 "풍악"을 그리고 있는데 너무나 아름답다.

사진상으로는 잘 안보이지만 지명 하나하나를 써 놓았다고 한다.

64세 경의 작품으로 추정한다는데, 하늘을 날지 않고 어떻게 이런 그림이 가능할까...

고려대박물관의 <금강전도>

외산이 내산을 폭 감싸 안고 있는 구도의 금강전도.

세밀하게 봉우리를 표현하고 있는데, 이 그림을 보며 겸재가 하늘을 날았음이 분명하다고 생각했을 정도이다.

리움미술관의 <금강전도>

말이 필요없는 국보 금강전도.

시원스레 솟아오른 암산들의 멋진 자태 뒤로 옅은 먹색 (혹은 청색?)의 배경이 수직상승의 기운을 더하는 듯 하다.

그는 분명 금강산을 날아올랐다!!

왜관수도원 화첩 <금강내산전도>

하얀 바위들의 내산을 푸른 숲의 외산들이 감싸 안은 듯한 금강전도이다.

종종 간송미술관의 해악전시첩에 있는 <금강내산>과 같은 구도의 그림으로 이야기된다.

채색이 도드라져서 바위산의 그림자들이 입체감을 더한다.

국립중앙미술관의 <정양사도>

이 그림의 주제는 정양사이지만, 내금강의 모습이 한눈에 들어온다.

주제를 왼편에 놓으며 제목까지 스스로 붙였지만, 내금강의 아름다른 절경에 더욱 오래 시선이 머물게 된다.

가로로 길고 곡선으로 되어 있는 부채라는 소재에 한치의 허점도 허락하지 않는 멋신 구도와 구성이다.

간송미술관의 두번째 <해악전신첩>의 <금강내산>

해악전신첩은 원래 정선이 평생의 벗인 사천 이병연의 초청을 받아 스승인 삼연 김창흡과 함께 금강산 여행을 기록한 화첩이다.

김창흡과 이병연은 한시로, 정선은 그림으로 여행의 기록을 남겨 이를 함께 책으로 묶은 것이라고 한다.

따라서 금강산을 처음으로 사생한 그림으로 보는 견해가 우세한 듯 하다.

그때가 정선이 36셨다고 한다.

그런데 그 첫번째 화첩은 전해지지 않고, 다만 그 화첩으로 인해 정선이 최고의 진경산수화의 대가가 되었을 것이라고 한다.

그후 정선이 72세가 되던 해, 다시 화첩을 묶어 <해악전산첩>이라 했다 한다.

아마도 아우가 세상을 떠난 슬픔을 그림활동으로 달래려고 하지 않았을까 ..

72세의 대가는 금강산을 다시 여행하고 흰 바위산봉우리를 따뜻하게 감싼 육산을 마치 연꽃처럼 표현했다고 한다.

보다 이전의 그림들에서는 보이지 않던 연꽃의 형상이 보인다.

그는 금강산을 날아오르다 못해 더 높고 먼 곳에서 금강산을 한 송이 연꽃으로 감상하였나 보다.

간송미술관의 두번째 <해악전신첩> 의 <단발령망금강>

중앙박물관에서 소장하고 있는 초기의 그림과 비교하자면, 확연한 대비가 좀 줄어든 느낌이다.

해악전신첩을 새로 묶으면서 78세가 된 친구 이병연에게 제화시를 부탁했다는데 그 내용은 다음과 같다

"드리운 길 구불구불 용이 오르듯, 드높은 절경에는 쌍을 이룬 소나무가 빛난다.

홀연히 만난 천지에 밝은 세계, 봉래산 일만이천봉을 처음 본 듯 하다.

아침이 신선의 궁궐에 금자물쇠를 열면, 아릿따운 허공에 가을이 흰연꽃을 묶어놓겠지.

어떤 사람이 이곳에 와 미치도록 좋아하다가, 머리를 깎고 세상을 등졌나"

간송미술관 <금강내산>

옛 사람들이 그림을 늘 가까이에 두고싶어 했던 마음을 읽을 수 있는 것이 바로 부채이다.

오주석 선생의 책을 보면 이를 가리켜 "절경을 손에 들고 다닌다"고 표현하고 있다.

얼마나 좋았을까... 유홍준 선생님은 개인적으로 이 그림이 가장 마음에 든다고.

이 부채 그림은 70세 전후의 작품으로 생각된다고 한다.

겸재의 금강산을 보고 있으면, 보통의 범인 눈으로는 절대 한 눈으로 볼 수 없는 것들을 보는 능력이 있다는 생각을 하게 된다.

그는 금강산 위를 날아올랐다고 혼자 생각해 본다.

도포자락을 휘날리며 말이다.

'▦ 한국의 문화재 > 문화재 답사 자료' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 인각사와 삼국유사(麟角寺와 三國遺事) ? (0) | 2013.12.23 |

|---|---|

| 격조와 위엄의 미학, 궁중행사도(기록화) (0) | 2013.04.23 |

| 화선(畵仙) 김홍도 (0) | 2013.04.23 |

| 국보와 보물로 보는 한국미술 이천년 (0) | 2013.04.23 |

| 불국사 건립과 그 배경 (0) | 2013.04.22 |